www.liberation.fr

www.liberation.fr

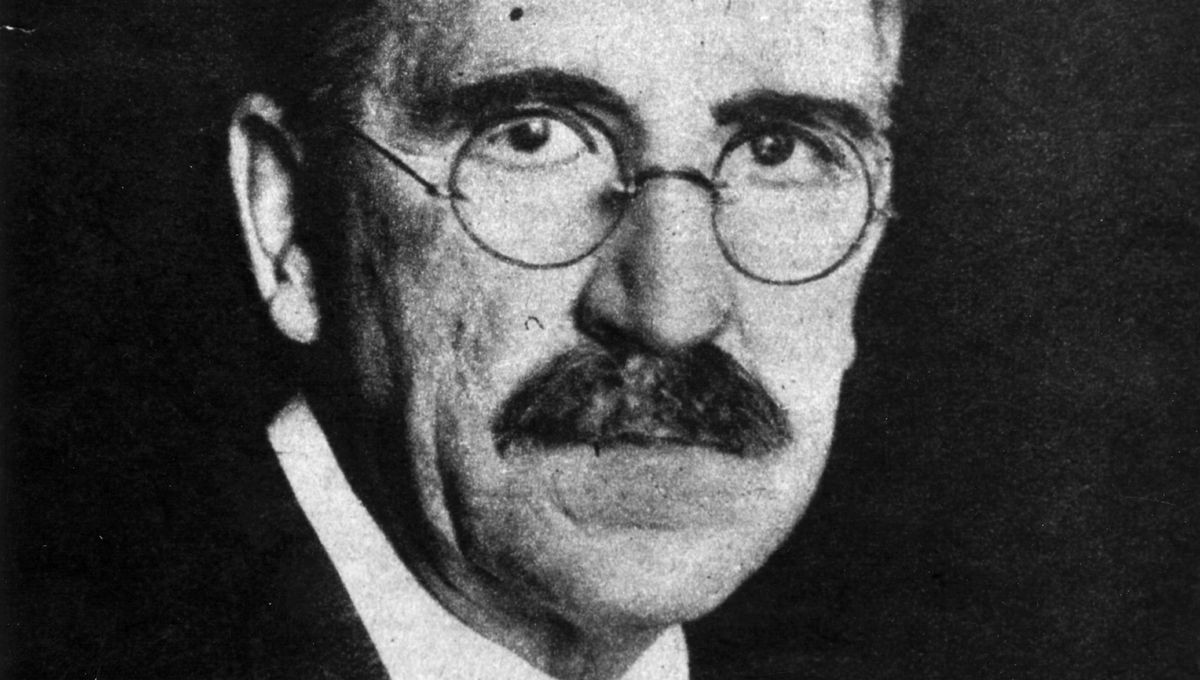

«Le capitalisme est mort. Bienvenue dans le technoféodalisme», annonce Yanis Varoufakis dans le sous-titre de son dernier livre, les Nouveaux Serfs de l’économie (éd. Les liens qui libèrent), traduit en 28 langues. L’économiste grec est de retour à Paris pour le présenter, près de dix ans après avoir été ministre des Finances du gouvernement Tsípras en pleine crise économique et financière. Cette figure de la gauche radicale, qui se définit comme un marxiste libertaire, n’a plus de mandats électoraux en son pays, il a perdu aux dernières législatives grecques et aux européennes. Il continue de porter son regard critique sur la vie politique et économique européenne. Que pensez-vous de la crise politique que traverse la France, avec la nomination d’un Premier ministre issu d’un parti qui ne compte que 47 députés à l’Assemblée ? C’est le reflet de l’instabilité de la situation politique française au sein d’une Union européenne dont les règles ne sont plus tenables. Les spécificités de ce jeu d’échecs politique sont très tristes. Emmanuel Macron va entrer dans l’histoire en laissant ouverte la porte au fascisme. Je crains fort que le peuple français ne paie un peu plus le prix que lui. Vous pensez que l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite est inéluctable ? Il y a toujours une alternative. Ce que je dis, c’est que Macron contribue à maximiser les chances de Marine Le Pen. Quel regard portez-vous sur la gauche dans cette crise ? Je suis comme tous les gens de gauche à travers le monde, très heureux quand les différentes factions de la gauche progressiste se rassemblent, arrêtent de se combattre, et se soutiennent pour être élues. En tant que bloc ayant obtenu le plus grand nombre de députés, il est scandaleux que le Nouveau Front populaire n’ait pas été autorisé à former un gouvernement, ou du moins à essayer d’en former un. Cela dit, et je risque d’en contrarier certains, je suis critique d’un aspect important. J’ai lu le programme, je suis d’accord avec la plupart des points. Mais il ne peut pas être mis en œuvre sans un clash majeur avec l’Union européenne. La gauche se retrouverait dans la même situation que la mienne en Grèce en 2015, à affronter la Banque centrale européenne, la Commission européenne, et même le FMI. Donc vous dites que ce programme n’était pas une bonne idée ? Non, pas du tout. Ce que je n’aime pas, c’est le fait que le NFP n’ait pas dit aux Français, ni avant l’élection, ni après, que leur programme impliquait un conflit avec l’UE. Je n’ai pas de doute sur le fait que Mélenchon ira au clash avec l’UE, mais pas les socialistes, ce n’est pas dans leur ADN, pas plus que les verts. Alors que font-ils à signer un programme commun, qui nécessite un conflit qu’ils ne sont pas prêts à avoir ? Je pense que c’est pour cela que, même si le gouvernement Barnier n’est pas du tout apprécié, les Français ne sont pas dans la rue sur les barricades. Ils sentent, même s’ils n’en ont pas nécessairement conscience, que le Nouveau Front populaire est un mariage de convenance sans le degré d’honnêteté que les gens de gauche et les progressistes devraient adopter. Vous leur en avez parlé ? Je suis en train de le faire ! Mais le problème est plus grand. La France n’est pas durable dans cette Union européenne. Laissez-moi vous donner un exemple en tant qu’économiste. Chaque mois, le déficit du commerce extérieur de la France se situe entre 6 et 8 milliards d’euros pendant que l’Allemagne a un surplus de 20 à 25 milliards. La France se met elle-même dans un état de dépendance. Dans un de mes précédents livres, j’ai raconté l’histoire de ce matin d’avril 1964, quand Valéry Giscard d’Estaing, ministre des Finances de Charles de Gaulle, s’est envolé à Bonn pour demander au nom du président français une monnaie commune. M. Schmücker, son homologue, lui a demandé s’il avait conscience que cela voulait dire que la France renoncerait à ses droits de souveraineté sur son budget national. Il avait raison. Comment peut-on dire que l’on va faire toutes les choses qui doivent l’être dans ce pays sans entrer en conflit avec un système de règles conçu pour que vous n’ayez pas de pouvoir sur toutes ces choses ? Ce système aurait pu être changé lors de la renégociation des récentes règles budgétaires européennes… J’ai eu une discussion avec Emmanuel Macron avant qu’il ne soit président, il m’avait clairement dit que ces règles devaient changer et que cela passerait par une conversation très ferme avec Berlin. Il pensait qu’il fallait que le pays se réforme pour mettre l’Allemagne en confiance, puis agir. Il ne l’a pas fait, il a raté sa chance. Il aurait pu dire dès son arrivée à l’Elysée à Merkel, qui avait une élection à affronter, de mettre dans son manifeste la création de l’union fiscale, faute de quoi il ne travaillerait pas avec elle dans l’UE. Il ne l’a pas fait. Et c’était la fin de Macron. La gauche est en train de reproduire la même erreur. La seule manière pour la gauche de gagner le soutien débordant du public, nécessaire pour changer les choses, est d’être honnête avec lui. Les fascistes le sont. Ils disent : «Donnez-nous le pouvoir et nous expulserons les réfugiés et les noirs, nous serons horribles avec les gays, les lesbiennes et les personnes trans.» Ils portent leur misanthropie en bandoulière, nous avons besoin de porter en bandoulière notre humanisme et nos pensées claires sur ce que nous voulons faire. Pour revenir au programme économique du NFP, il a été très critiqué par certains de vos pairs, tels qu’Olivier Blanchard, qui fut économiste en chef du FMI de 2008 à 2015, qui l’a jugé «pire que celui du Rassemblement national». Qu’en pensez-vous ? Cela revient à donner un laissez-passer au Front national. C’est un échec moral et analytique de sa part. Je ne comparerais jamais les deux programmes, je dis seulement à la gauche de ne promettre que des choses qui peuvent être réalisées dans le cadre d’un plan d’action présenté au peuple. La France fait partie des quelques pays européens qui n’arrivent pas à réduire leur déficit après les chocs successifs du Covid et de l’inflation. Comment l’expliquez-vous ? L’impact négatif des crises sur la population a été plus faible en France que partout ailleurs. La raison pour cela est que Macron, après la débâcle des gilets jaunes, a eu vraiment peur et a autorisé un déficit plus élevé. C’était une bonne chose, car moins de gens ont souffert. Mais aujourd’hui, face à Bruxelles, soit vous défiez et vous cassez les règles comme la gauche aurait dû le faire, soit vous avez un gouvernement, quel que soit le Premier ministre, qui doit introduire de l’austérité sévère. Ce qui à la fin, fait élire Le Pen. Couper plus de 40 milliards d’euros dans le prochain budget, comme Michel Barnier l’envisage, est-ce de l’austérité sévère ? Michel Barnier n’existe pas. C’est un algorithme. Nous l’avons vu pendant les négociations du Brexit, il n’avait pas la moindre idée originale. Il les conduisait comme un comptable algorithmique qui passait en revue une «checklist» donnée par Bruxelles. Il cochait les cases et a enflammé le Brexit. Il est le meilleur exemple de ce qu’il ne faut pas faire en tant qu’être humain en position de pouvoir. Aujourd’hui, on lui a donné une nouvelle check-list consistant à détruire ce qui reste du tissu social en France afin de faire semblant de respecter les règles. Il parle néanmoins de «justice fiscale»… Quand les politiques reçoivent des ordres d’en haut pour causer des dommages à la société, ils inventent de délicieuses contradictions. Lorsque les conservateurs ont gagné en 2010 au Royaume-Uni, le ministre des Finances a inventé l’expression de «contraction budgétaire expansionniste». Ne soyez pas surpris si Barnier trouve des manières de déguiser des mesures préjudiciables au plus grand nombre pour le compte d’un petit nombre. Dans votre livre, vous annoncez la mort du capitalisme, remplacé par le technoféodalisme, mais ce n’est pas tout à fait une bonne nouvelle… Nous sommes face à une contradiction intéressante, fascinante et très déprimante : comme le capital a été si triomphant, il a muté en une nouvelle forme de capital. Nous avons avancé vers le technoféodalisme, un système qui garantit à un tout petit nombre de personnes détentrices du «capital cloud», les propriétaires des big tech, les cloudalistes, une nouvelle classe de seigneurs féodaux, de faire des choses qu’aucun capitaliste n’avait été à même de faire dans le passé. C’est une terrible nouvelle. Nous, les gens de gauche, sommes venus au monde en espérant être là quand le capitalisme mourra et cédera sa place au socialisme. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes de gauche n’aiment pas mon livre. Parce que je suis le porteur de mauvaises nouvelles, nouvelles qui ont en quelque sorte été préfigurées par Rosa Luxemburg qui depuis sa cellule de prison, posa la question qui tue : socialisme ou barbarie ? Elle n’a pas dit capitalisme ou socialisme. Cela signifie qu’elle pensait tout à fait possible que le capitalisme prenne fin et que nous n’aboutissions pas au socialisme, mais à la barbarie. Quelles sont ces choses que font les propriétaires des big tech que ne faisait pas un simple capitaliste ? Ils ne créent pas des monopoles non, ils font pire, ils remplacent le marché. Amazon n’est pas un marché, Google non plus, ce sont des plateformes de commerce numérique. Ils enchaînent aussi nos esprits : contrairement aux autres formes de capitalisme, ils ne produisent rien, ils modifient nos comportements. Quand Amazon ou Spotify me recommandent un livre ou une chanson, je les aime bien. C’est là que le pouvoir arrive. Ce n’est pas du lavage de cerveau : il m’entraîne à l’entraîner pour me donner des bons conseils pour m’agripper. Quand j’achète quelque chose à un capitaliste, les cloudalistes, prennent un pourcentage de la transaction. Ces mêmes cloudalistes qui ont créé tout cela servent d’intermédiaires à nos discussions à travers Twitter, TikTok, Instagram et les autres. Et ils gagnent toujours plus d’argent et empoisonnent le dialogue démocratique. Et je pourrais continuer comme cela pour expliquer la nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine, les deux pays où se concentrent les cloudalistes… Vous dites que ces nouveaux seigneurs ne produisent rien, mais Elon Musk, par exemple, il fabrique des voitures avec Tesla… Ce qui rend Tesla important, ce n’est pas tant sa voiture que le fait qu’elle soit connectée. Pourquoi Volkswagen est tant en difficulté alors que BYD et Tesla ne le sont pas ? Parce que l’Allemagne n’a pas de plateforme. L’argent qu’Elon Musk va gagner avec Tesla, il ne le tire pas de la voiture, mais de toutes les informations qu’il gère, de la musique que vous écoutez, aux endroits où vous allez, aux personnes à qui vous parlez. Il possède non seulement les données, mais tout le processus, la relation entre la machine et vous-même. Cela a créé une nouvelle forme de capital et un nouveau pouvoir capable de soutirer même auprès des capitalistes conventionnels. Vous trouvez le capitalisme injuste, inégalitaire et inefficace, quels sont vos adjectifs pour qualifier le technoféodalisme ? Les mêmes, mais à une magnitude bien plus élevée. Ils ont créé un espace différent en dehors des juridictions, en dehors de tout contrôle du système légal, des services d’imposition, de toute démocratie. L’Europe, par exemple, a tenté de les encadrer… A Bruxelles, ils pensent pouvoir remplacer la politique par la régulation. C’est pathétique. C’est comme le roi Canut qui essayait de retenir la marée en lui ordonnant de se retirer. Si nous étions vraiment sérieux, nous pourrions dire par exemple aux big tech qui veulent opérer en Europe qu’elles doivent déposer 20 % de leurs actions dans un fonds d’actions européen, et nous allons organiser des votes et des réunions d’actionnaires en Europe. Nous n’arrivons même pas à mettre fin aux systèmes d’optimisation fiscale irlandais et hollandais. Quelles sont les solutions, démanteler les Gafam ? Personne n’a jamais eu l’intention de les démanteler ! Les big tech sont une partie essentielle du système économique et politique américain. Les solutions que je propose sont très ennuyeuses, je vais répéter ce que la gauche marxiste a toujours dit, nous avons besoin de la propriété collective des moyens de production. Pourquoi n’a-t-on pas un service municipal de taxis à Paris, un Airbnb municipal ? Nous aurions tous un mot à dire sur ce que nous voulons de ces algorithmes, qu’ils réduisent les temps d’attente, les embouteillages, les émissions…. L’objectif ne serait pas de maximiser la rente des détenteurs du capital cloud mais de maximiser le bien-être social à Paris. Nous devons aussi socialiser la production d’argent. Ce qui se produit aujourd’hui est un scandale. Nous avons donné, en tant que société, à quelques banquiers privés le droit de monopoliser nos paiements. Quand on paie un café, un petit pourcentage va à la banque. Pourquoi ? Cela ne coûte plus rien ! Il faut créer des communs monétaires.

klaqaus Now • 100%

Ça paraît logique.

klaqaus Now • 100%

Ça sera un samedi jour de fête alors

klaqaus Now • 100%

Dommage que la tribune ne précise pas le groupe politique de rattachement des sénateurs signataires de cette tribune. Même si on s'en fait rapidement une idée.

klaqaus Now • 100%

Je ne pense pas que les deux sont exclusifs. Mais oui complètement d'accord avec toi

klaqaus Now • 100%

500 000 euros par an c'est 41 666 € par mois, soit 30 fois le SMIC par mois.

Je pense tout simplement qu'ils travaillent 30x plus qu'un smicard moyen. Donc qu'ils font des semaines de 1 050 heures à la place des 35 heures.

klaqaus Now • 100%

Je comprends pas là où tu veux en venir.

klaqaus Now • 100%

Je pense oui, ce n'est pas le cas pour toi ?

L'intériorisation de la violence me semble nécessaire pour survivre sinon on péterait un câble en permanence. En revanche en justifier l'acceptabilité dans la société est une autre chose. Ici on est entre les deux dans le cas de Mazan, ça me rappelle le positionnement de la mère de l'auteurice dans le livre Triste Tigre d'ailleurs.

klaqaus Now • 100%

Un article récent sur une des composantes de l'électorat trumpiste à savoir les hommes divorcés : https://www.thecut.com/article/trump-polling-divorced-men.html

Bon de là à envisager un continuum entre les jeunes fan de MMA et les darons aigris et divorcés...

www.lemonde.fr

www.lemonde.fr

La scène se déroule au club de golf de Donald Trump, à Bedminster, dans le New Jersey. L’ancien président des États-Unis est confortablement assis dans un fauteuil. A ses côtés, Theo Von, coupe mulet et petite barbichette. Ce comédien de stand-up, aux commandes de* « *This Past Weekend », l’un des podcasts les plus écoutés du pays, reçoit le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre. Une heure d’une conversation amicale, où la discussion roule sur la pratique de la chasse des enfants Trump, la passion commune des deux hommes pour l’Ultimate Fighting Championship, le très populaire championnat de MMA, avant d’enchaîner sur le combat contre l’alcoolisme du frère de Donald Trump, Fred, mort en 1981. Sans oublier une séquence devenue virale, au cours de laquelle le milliardaire s’enquiert des effets de la cocaïne sur son hôte, qui lui répond que cette drogue transforme *« en putain de hibou »*. Pas moins de treize millions de personnes ont visionné le programme sur YouTube depuis sa diffusion, fin août. Ces derniers mois, Donald Trump multiplie les apparitions dans des émissions animées par des personnalités masculines qui affolent les compteurs des réseaux sociaux, à l’image de Theo Von. Une tournée des popotes version testostérone qui ne doit rien au hasard. Il espère ainsi toucher leur public, en très grande majorité des hommes jeunes, peu portés sur la politique, qui ne s’informent ni par la télévision ni par les médias traditionnels. Dans ces shows, le républicain discute politique, sports de combat, cryptomonnaies ou immigration. On l’a vu chez Adin Ross, mégastar du Net, banni en 2023 de Twitch, plateforme de diffusion en direct, pour avoir publié des déclarations homophobes et des contenus haineux. Ou encore chez Logan Paul, combattant professionnel de MMA et célèbre influenceur qui compte plus de 50 millions de followers. Les Nelk Boys, des youtubeurs adulés par leurs abonnés qui ne se lassent pas de leur vulgarité et de leur humour gras, lui ont aussi donné carte blanche en 2022 et en 2023. Début août, la bande d’Américano-Canadiens a reçu les premières confidences de son colistier, J. D. Vance. Le vote des potes, des mecs Près de quarante et un millions de représentants de la génération Z (les moins de 30 ans) sont appelés aux urnes le 5 novembre, dont plus de huit millions de primo-votants, selon le Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (Circle). Alors que la question de l’avortement a boosté la candidature de Kamala Harris chez les électrices, notamment dans cette catégorie d’âge, Trump pense avoir trouvé une parade. *« Il cherche à attirer des jeunes hommes blancs, mais aussi noirs, hispaniques ou asiatiques, *décrypte Katherine Haenschen, professeure assistante de science politique à la Northeastern University, à Boston. *Il joue sur les insécurités liées à l’économie et sur celles liées à leur frustration vis-à-vis des femmes*. *Certains ont le sentiment que l’Amérique leur devient hostile : ils voient les femmes prendre de l’avance dans l’éducation, obtenir des rôles qui étaient traditionnellement réservés aux hommes, et ils n’aiment pas ça. »* C’est ce que le *New York Times* appelle le vote des *« bros », *un raccourci familier de *brother, *soit le vote des potes, des mecs. Il s’agit d’une partie des 18-29 ans longtemps considérée comme inaccessible, mais dont les républicains pensent qu’elle pourrait faire basculer l’élection cette année. Un vague souvenir des excès de l’ancien président Face à eux, Donald Trump se veut le représentant d’une virilité traditionnelle. A 78 ans, le milliardaire, qui a longtemps cultivé son côté playboy, aime se présenter comme un leader fort et charismatique. Il a récemment promis aux femmes d’être leur *« protecteur », *malgré les sorties sexistes dont il est coutumier et sa condamnation au civil, en 2023, à verser plus de [88 millions de dollars de dommages et intérêts] à l’autrice Elizabeth Jean Carroll pour agression sexuelle et diffamation. La plupart de ces jeunes n’ont qu’un vague souvenir des excès de sa présidence et du chaos qu’il a semé en appelant [à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021]. Quand il a remporté la Maison Blanche en 2016, ils n’étaient encore que des enfants ou des adolescents. Le format de ces émissions lui permet de dérouler posément ses arguments, voire ses mensonges, face à des personnalités bienveillantes. Le candidat tire aussi parti de la relation que les fans entretiennent avec leur influenceur favori, avec lequel ils se sentent en confiance. Parfois, les hôtes ne cachent même pas leur sympathie. Adin Ross a ainsi offert à l’ancien président une montre Rolex et un pick-up Tesla Cybertruck customisé aux couleurs de sa campagne. Mi-septembre, deux des Nelk Boys sont montés à la tribune de son meeting à Las Vegas pour dire tout le bien qu’ils pensent de lui. Ces derniers ont aussi répondu présents pour inciter leurs auditeurs à s’inscrire sur les listes électorales. La stratégie de Trump peut-elle s’avérer payante quand Kamala Harris mise, elle, sur la viralité d’Instagram et de TikTok pour atteindre les plus jeunes électeurs ? Aux Etats-Unis, les moins de 30 ans ont l’habitude de voter massivement pour les démocrates. En 2020, ils s’étaient particulièrement mobilisés, plaçant très largement Joe Biden devant Donald Trump. *« Si ce dernier parvient à réduire la marge de Kamala Harris auprès des jeunes, cela peut changer la donne dans les Etats-clés », *indique la professeure Katherine Haenschen. Dans une élection qui s’annonce serrée, chaque voix compte.

klaqaus Now • 100%

Jpense quoi ?

klaqaus Now • 100%

Bonjour à tous les perdantes et perdants qui fendent le sommeil pour aller aux boulots afin de gagner de quoi perdre un peu plus. Bonjour aux autres aussi.

klaqaus Now • 100%

Y'a autre chose qui se jouent ici car ce sont des témoignages de femmes. L'article illustre aussi l'intériorisation de normes patriarcales chez elles.

klaqaus Now • 66%

Ça fait plus de 10 ans que je cherche à comprendre la wertkritik et que j'ai toujours pas compris où ils voulaient en venir. Un peu pareil pour la communisation même si j'ai rapidement compris le gros n'importe quoi graphomaniaque que c'était en vrai. Je crois que le clash communisateur/critique de la valeur a été un de mes moments intellectuels préférés où deux choses que je ne comprenais absolument pas se sont percutés pour donner encore plus de choses incompréhensibles.

klaqaus Now • 100%

La bigoterie en PLS face aux promoteurs de la damnation éternelle.

klaqaus Now • 100%

Alors c'était bon ces moules?

klaqaus Now • 100%

Pour rappel, Sadri Fegaier est un milliardaire.

klaqaus Now • 100%

Un multidélinquant

Mardi, les parties civiles s’étaient au contraire employées à dénoncer l’existence d’une stratégie délibérée visant « à ne pas rembourser les clients » et à souligner la responsabilité de M. Fegaier dans le dossier. Emma Leoty, qui représentait près de 750 consommateurs, a ainsi dénoncé le discours « faux et mensonger » du PDG, tandis qu’Alexis Macchetto, défenseur de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, évoquait « un multidélinquant ».

Thomas Hollande, avocat de la fédération banque assurance de la CFDT, elle aussi partie civile, a évoqué de son côté le « péché d’orgueil originel » commis selon lui par l’entrepreneur en 2018 en décidant d’acquérir 11 % du capital de Fnac Darty, une opération de 335 millions d’euros financée par un emprunt obligataire. Après cette opération, « c’était devenu une nécessité de grossir, grossir, grossir encore pour faire rentrer du cash », a-t-il poursuivi, ce qui a conduit selon lui à la mise en place de pratiques frauduleuses. Incapable de rembourser son emprunt, SFAM a fini par céder sa participation dans Fnac Darty au fonds d’investissement ICG en 2023.

Edouard Tricaud, représentant des liquidateurs des sociétés de SFAM-Indexia englouties par l’affaire, a souligné pour sa part les « dérives économiques » du groupe, reprochant notamment à la holding Indexia Développement d’avoir « ponctionné » des centaines de millions d’euros à SFAM, dont 100 millions de dividendes votés en décembre 2023, alors que l’entreprise était déjà en cessation de paiements. Le jugement est mis en délibéré au 17 décembre.

klaqaus Now • 66%

Bjour à touste sauf à ce rêve chelou pas agréable du tout.

klaqaus Now • 100%

Sur le CETRI :

"Le CETRI

Le Centre tricontinental (CETRI) est un centre d’étude, de publication et de formation sur les rapports Nord-Sud et les enjeux de la mondialisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Le CETRI a pour objectif de faire entendre des points de vue du Sud et de contribuer à une réflexion critique sur les politiques de développement à l’heure des reconfigurations Nord-Sud. Il s’attache en particulier à la compréhension du rôle des acteurs sociaux et politiques en lutte pour la reconnaissance des droits sociaux, politiques, culturels et écologiques au Sud.

Organisation non gouvernementale fondée en 1976 et basée à Louvain-la-Neuve (Belgique), le CETRI se consacre à quatre types d’activités : étude, publication, formation et appui-conseil. Les principaux thèmes abordés dans les travaux du CETRI ces dernières années ont trait aux mobilisations socio-environnementales et démocratiques, aux nouveaux enjeux de la mondialisation, à la montée en puissance du Sud global et aux mutations de la coopération internationale."

www.cetri.be

www.cetri.be

Réflexion intéressante sur le le populisme punitif, une dictature "cool" et le kaki washing.

www.lemonde.fr

www.lemonde.fr

Pendant deux décennies, nous avons laissé les géants du numérique dérouler une partition grâce à laquelle ils nous ont apporté des services qui constituent à bien des égards des prouesses techniques et des sources d’innovations sociales majeures. Mais un passage de relais s’impose désormais. Ces structures ne sont plus capables d’innover pour le bien commun. Au contraire, leur facteur de nuisance pour nos démocraties, notre culture, notre bien-être est totalement démesuré : fausses informations, ingérences étrangères, contenus haineux, capture de l’attention… Nous devons absolument destituer ces technologies du monopole qu’elles se sont octroyé sur nos propres conversations. Pour cela, il nous faut sortir du face-à-face entre ces mégafirmes et les Etats qui veulent les policer. Ne cherchons pas à substituer un pouvoir administratif à un pouvoir économique. La solution viendra de l’ouverture et de la décentralisation, qui sont au cœur de la liberté de penser et de communiquer. Le verrou des grandes firmes C’est pourquoi nous devons renouer avec une exigence bien connue : le pluralisme. Pluralisme dans les algorithmes d’abord, en permettant aux utilisateurs de paramétrer leurs systèmes de recommandation et de modération, et ainsi de trouver davantage de diversité dans les contenus qui leur sont proposés tout en se prémunissant des contenus nocifs. Pluralisme des algorithmes ensuite, en permettant à des acteurs tiers de proposer des fonctionnalités complémentaires sur les réseaux sociaux, qui deviendraient ainsi un champ d’innovations à investir, au bénéfice des utilisateurs. Nombreuses sont les initiatives pour offrir d’autres voies algorithmiques. Mais elles butent sur le verrou des grandes firmes. Permettre le choix implique de construire l’ouverture. Paradoxalement, pour avoir un marché ouvert et libre, nous avons besoin d’une impulsion : celle de la régulation techno-économique. Non seulement nous devons le faire, mais nous pouvons et nous savons le faire. Ce que nous avons fait hier pour les opérateurs télécoms, nous devons le faire pour les réseaux sociaux et les intelligences artificielles (IA) génératives : nous devons leur imposer des règles d’interopérabilité verticales et horizontales, des mesures tarifaires à l’interconnexion, des règles de non-discrimination, des seuils environnementaux, des obligations d’ouverture et de partage d’informations, des exigences de design éthique et ergonomique, etc. C’est à cette condition que nous pourrons concilier innovation technologique, bien-être et démocratie. Si les algorithmes trient et ordonnent les contenus, ils sont aussi en train de les créer avec l’IA générative. Penser une nouvelle régulation, c’est aussi veiller à une relation équilibrée entre fournisseurs de contenus et d’applications, d’une part, et fournisseurs de systèmes d’IA générative, d’autre part. Se faire dévaliser Anticipons un cadre dans lequel il sera possible de procéder aux analyses économiques pertinentes, de déterminer les conditions d’accès proportionnées aux données ou encore d’établir une valorisation juste des contributions à la création de valeur. Nous pensons aux artistes, aux créateurs, aux entreprises, à toutes les initiatives économiques qui risquent de se faire dévaliser, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. La nouvelle mandature européenne tout comme le nouveau gouvernement français offrent une occasion de penser ce cadre dans le prolongement des premiers jalons déjà posés. Le Parlement européen y a d’ailleurs invité la Commission européenne dans sa résolution du 12 décembre 2023 (point 9). Ce changement est ambitieux mais il est à notre portée, et les acteurs mobilisés en ce sens au sein de la société civile sont nombreux, en France, en Europe et outre-Atlantique. L’ouverture des réseaux sociaux s’insère dans l’histoire plus large des combats menés depuis deux décennies pour l’ouverture d’Internet et la défense des droits culturels. L’ouverture des réseaux sociaux n’est pas seulement un choix technique ou économique, c’est un impératif démocratique. C’est pourquoi nous appelons au rassemblement du monde scientifique, des forces économiques, de la société civile, des autorités publiques, pour bâtir ensemble l’architecture de nos conversations, de notre accès à l’information, à la culture, et finalement de nos démocraties..

klaqaus Now • 100%

Ça a l'air chiant mais c'est passionnant.

www.radiofrance.fr

www.radiofrance.fr

Dans le cadre d'un 19ᵉ siècle marqué par la crise des idéaux traditionnels, suite à la publication de L'origine des espèces de Darwin (1859), John Dewey élabore une pensée du dynamisme, de l’évolution et de l’interaction. Quel est le sens du concept de croissance pour Dewey ? Avec Alexandra Bidet Sociologue, chargée de recherche au CNRS, membre du Centre Maurice Halbwachs Arto Charpentier Normalien, docteur en philosophie et post-doctorant à l'Université Jean Moulin Lyon III Philosophe américain, figure majeure du pragmatisme, intellectuel politiquement engagé et pédagogue reconnu, John Dewey s’inscrit dans un contexte de crise des croyances traditionnelles. Le sujet de l’école, et plus généralement de l’éducation, affleure dans toutes ses réflexions. Dewey et l'éducation Chez Dewey, on peut parler d’une “éducation permanente”, explique Alexandra Bidet, qui “correspond à notre capacité à apprendre de nos expériences, à en retenir des éléments, des méthodes pour faire face aux expériences ultérieures”. Dewey a pris position lors des débats pédagogiques de l’époque et, au sein de son école expérimentale, “il s'agissait de voir comment les élaborations des [théories] politiques du passé pouvaient servir d'outils [susceptibles d']être mobilisés concrètement pour éclairer les défis du présent” poursuit Arto Charpentier. Croître avec les autres “La bonne croissance (...) est aussi une croissance d'emblée sociale et collective” insiste Alexandra Bidet. C’est pourquoi “la croissance, c'est un processus éducatif autant qu'un processus éthique”, dans lequel “on révise sans cesse la conception qu'on peut avoir de ce qui vaut, de ce qui mérite d'être fait et comment le faire.” Ce qui est particulièrement intéressant chez Dewey, note Arto Charpentier, c'est que "la notion de croissance est inséparable de celle d'expérimentation (...) : elle trouve son lieu d'abord chez l'individu, mais un individu qui est toujours social, toujours socialisé, toujours engagé dans des activités avec d'autres.” À écouter : Croissance, post-croissance, décroissance Croissance décroissance Les implications politiques Alexandra Bidet rappelle que la position pragmatiste est fondamentalement “mélioriste”. En effet, “pessimisme et optimisme partagent un travers commun qui est fondamentalement de dissuader l'action". Ce qui importe, c’est de “porter une attention fine aux situations, à la vie commune comme elle va (...) et aux transformations qui pourraient être souhaitables d'y introduire collectivement.” Pour Dewey, souligne Arto Charpentier, “la démocratie politique constitutionnelle (...) est un moyen largement imparfait (...) pour réaliser une expérience, une exigence plus radicale et plus fondamentale pour lui, qu'est l'exigence d'autogouvernement.” Dewey revendique “que chacun puisse prendre part sur un pied d'égalité à la détermination des conditions de la vie commune.” Pour en parler

www.lemonde.fr

www.lemonde.fr

Un tournant dans la crise des sans-abri ? Depuis que la Cour suprême a décidé fin juin qu’il n’existait aucun droit constitutionnel à dormir dans la rue, les municipalités de l’Ouest américain commencent à démanteler les campements, et notamment en Californie, l’Etat qui compte quelque 186 000 homeless, soit un tiers des personnes sans logement aux Etats-Unis. Le 28 juin, la Cour suprême a renversé une jurisprudence de 2019 qui interdisait aux villes de criminaliser le fait de dormir dans un lieu public si elles n’étaient pas en mesure de proposer un hébergement aux sans-abri – ceci au nom du 8e amendement de la Constitution qui prohibe les châtiments « cruels et inhabituels ». La Cour a estimé que le 8e amendement ne s’appliquait pas à la situation des homeless. Une décision majeure qui permet de nouveau aux municipalités d’imposer des amendes voire des peines de prison aux sans-abri, même si aucune solution d’hébergement n’est disponible. Décriée par les associations humanitaires, la prise de position des juges a été saluée par les élus, notamment démocrates, majoritaires dans les grandes villes de l’Ouest et débordés par l’augmentation du nombre de sans-abri sur leur territoire, par ailleurs en baisse dans le reste du pays. En période électorale, les élus ne peuvent ignorer que le spectacle des homeless prostrés sur les trottoirs est un crève-cœur de plus en plus intolérable pour leurs concitoyens. Fin juillet, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, l’un des porte-voix de la gauche progressiste aux Etats-Unis, a rendu un décret ordonnant à ses services de commencer à éliminer les tentes installées sur des terrains appartenant à l’Etat : parcs, plages, édifices publics, bords des routes, zones se trouvant sous les échangeurs d’autoroutes. Les agents ont été invités à procéder « humainement » : les expulsés doivent être prévenus de quarante-huit à soixante-douze heures à l’avance, être mis en relation avec les services sociaux, et leurs biens personnels être étiquetés et conservés pendant au moins soixante jours. Le gouverneur est allé lui-même donner l’exemple : il a déblayé tentes et détritus sous un pont d’autoroute avec les agents municipaux des transports. Gavin Newsom s’impatiente. Depuis son entrée en fonction en 2019, le Golden State a consacré quelque 24 milliards de dollars à essayer de résoudre la question des sans-abri. Les statistiques ont à peine évolué : toujours 186 000 personnes dans la rue, selon le recensement effectué en janvier, soit cinq mille de plus qu’en 2023. Sanctions pénales La plupart des municipalités californiennes ont commencé à démanteler les villages de tentes. Quatorze d’entre elles ont publié des ordonnances interdisant le camping. Santa Monica songe même à interdire aux sans-abri de transporter sacs de couchage et oreillers. Mais certains élus, comme Karen Bass, la maire de Los Angeles, s’inquiètent des conséquences de la décision de la Cour suprême. « Il ne faudrait pas qu’elle soit utilisée comme une excuse pour tenter de résoudre le problème des sans-abri par des arrestations ou cacher la crise dans les villes voisines ou en prison », a-t-elle réagi. Depuis son élection en 2022, Karen Bass a fait de la crise des sans-abri – quelque 45 000 personnes dans la mégalopole de Californie du Sud – une priorité. Elle a multiplié les acquisitions de motels pour héberger les homeless et les rapprocher des services sociaux. Pour la première fois en six ans, le nombre de personnes sans abri à Los Angeles a légèrement diminué, selon le recensement effectué en janvier par l’Autorité des services pour les sans-abri. London Breed, la maire de San Francisco, s’est au contraire félicitée de ses nouveaux pouvoirs. Confrontée à une réélection difficile le 5 novembre, la démocrate a ordonné le démontage des tentes et multiplié les offres de tickets de bus gratuits à ceux prêts à quitter la ville. Elle a aussi commencé à s’attaquer aux véhicules en stationnement illimité dans lesquels dorment les sans-abri, non pas les toxicomanes installés dans le centre-ville, mais des travailleurs précaires, voire des étudiants. Ses services imposent désormais des sanctions pénales contre les « campeurs » qui refusent un hébergement. « Nous ne pouvons pas laisser les gens rester dans des tentes s’ils refusent nos offres, a-t-elle expliqué. Et nous ne le ferons pas. » Le durcissement n’est pas sans effet. Fin septembre, vingt-six tentes avaient été dénombrées à Tenderloin, le quartier des sans-abri et des hôtels précaires à San Francisco : le nombre le plus bas depuis le 1er mai (elles étaient alors plus de soixante-dix). Depuis que la ville a intensifié l’application des lois anticamping, le 1er août, la police a interpellé 215 sans-abri, selon le média en ligne The San Francisco Standard : 80 % d’entre eux pour occupation illégale ; les autres pour possession de drogue, présentation d’une fausse identité ou en vertu de mandats d’arrêt en cours. Les démocrates sont au pied du mur. Les républicains ont fait de la Californie le punching-ball de leurs attaques contre la gauche et le symbole de l’échec des politiques progressistes et du déclin qui attend l’Amérique si elle cède aux sirènes de Kamala Harris, ex-procureure et sénatrice du Golden State, et de ses amis comme Gavin Newsom. « Il est important que les forces progressistes du pays montrent qu’elles sont capables de gérer » la question des sans-abri, a considéré le membre du conseil municipal de San Francisco Rafael Mandelman, peu après le début du démantèlement des tentes. Pour les électeurs, il est plus que temps. Elu maire de San Francisco en 2004, Gavin Newsom promettait déjà de régler le problème des homeless, comme le lui rappellent régulièrement les républicains. A son départ de la municipalité en 2011, plus de six mille personnes étaient toujours sans logement. A peine moins qu’aujourd’hui.

www.monde-diplomatique.fr

www.monde-diplomatique.fr

Dans les coulisses des festivals de l’été, c’était le grand sujet de conversation : Ticketmaster, la filiale billetterie du californien Live Nation, l’acteur le plus important du monde du spectacle vivant, est poursuivie par la division antitrust du ministère de la justice américain (1). La multinationale est accusée d’exercer un monopole illégal, entaché de menaces et de pressions, sur le marché des concerts aux États-Unis, au détriment des fans, des artistes, des petits promoteurs et des exploitants de salles. Live Nation contrôle plus de 80 % des ventes de billets outre-Atlantique et en assure l’exclusivité pour ses propres salles et pour les artistes dont elle produit les tournées. L’action en justice fédérale — qui pourrait déboucher sur le démantèlement de Ticketmaster — devrait conduire à un remodelage occidental de l’écosystème du concert et du festival au profit de ses concurrents. D’abord aux États-Unis, mais aussi dans l’Union européenne et en France, son exception culturelle, son maillage territorial unique, ses 7,7 millions de festivaliers (2023) et son économie mixte, largement associative, compris. L’année dernière, Live Nation, coté à la Bourse de New York, valorisé à 23 milliards de dollars, a produit 50 000 événements musicaux de par le monde devant 145 millions de spectateurs. Il pratique une stratégie verticale d’achats et d’accords à 360 degrés — englobant acquisition de salles, de festivals et de tourneurs, ainsi que la constitution d’une écurie d’artistes. Un « portefeuille » de plus de 3 300 groupes en tournée, 373 salles dans le monde, sans oublier Ticketmaster, sa « machine à cash », aux données clients monétisables, acquise en 2010 : voilà ce qui lui permet de contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur. Au début des années 2000, marquées par la crise de la musique enregistrée, est intervenu un mouvement de reconfiguration capitalistique dans une économie jusqu’alors largement marchande et artisanale. Le music business se cherche de nouveaux relais de croissance : ce seront le concert, l’édition et le catalogue d’artistes — à titre d’exemple : le catalogue musical de Queen vient d’être vendu par les ayants droit à Sony pour 1 milliard de livres sterling (1,18 milliard d’euros). Les cachets commencent à s’envoler et stimulent l’intérêt d’investisseurs objectivement porteurs de valeurs éloignées de celles qu’affichent ces rassemblements festifs. C’est le cas du libertarien John C. Malone, qui est, via son groupe Liberty Media, l’actionnaire majoritaire de Live Nation. La société de gestion d’actifs BlackRock et le fonds souverain d’Arabie saoudite sont eux aussi présents dans le capital de la multinationale du spectacle vivant. En France, sa filiale, opérationnelle depuis 2007, s’est concentrée sur l’organisation de tournées tout en reprenant les rênes du festival Main Square d’Arras, et en créant les déclinaisons françaises du Lollapalooza américain et du I Love Techno belge. C’est peu, comparé aux 1 700 festivals de musiques actuelles recensés en 2023 dans l’Hexagone. « Mais avec leurs catalogues d’artistes, ces géants peuvent, même sans investir dans des festivals, avoir une influence déterminante sur leur programmation, comme par exemple les Eurockéennes (2) », souligne Emmanuel Négrier, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Un point de vue confirmé par M. Florent Sanseigne, cofondateur et directeur du rendez-vous jurassien No Logo, tourné vers le reggae et ses héritages, dont la onzième édition vient une nouvelle fois d’être montée « sans bénévoles ni aucune aide extérieure publique ou privée ». « Mais si l’on veut une pointure, explique-t-il, on est forcés de passer par Live Nation ou par AEG [Anschutz Entertainment Group]… En fait, nous mettons tous des pièces dans la machine, même les plus indépendants et farouchement anti-fonds de pension ! » Live Nation, en France comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, se livre à une compétition acharnée avec AEG, lui aussi californien. Outre ses vingt-cinq festivals, dont Coachella, l’un des plus importants des États-Unis, ce groupe compte un impressionnant ensemble de salles — de l’O2 Arena de Londres au Staples Center de Los Angeles — et une écurie d’artistes en tournée allant des Rolling Stones au rappeur Tyler, The Creator. Mais la concurrence n’empêche pas les arrangements. Si Ticketmaster a assuré la billetterie de la tournée mondiale de l’Américaine Taylor Swift — non sans polémiques, notamment sur les prix des billets —, c’est la filiale française d’AEG qui a organisé ses six récentes représentations françaises. Il est à se demander d’ailleurs si le music business n’aurait pas une forte aptitude aux arrangements dans toutes sortes de domaines. Le patron d’AEG, M. Philip Anschutz, à la tête d’une fortune bâtie dans les ressources fossiles et le rail, est un républicain ultraconservateur « pro-vie » et climato-sceptique. Sous le mandat du socialiste Bertrand Delanoë, sa multinationale a d’abord obtenu un contrat de délégation de service public de la mairie de Paris. Depuis 2013, AEG est le coactionnaire à 43 % du Palais omnisports de Paris-Bercy (POPB), renommé Accor Arena, avec ses vingt mille places. Qu’importe que la chambre régionale des comptes (CRC) reproche à la Ville de Paris d’avoir « abandonné [à AEG] sa prééminence sur la gouvernance » de la salle, « bien que sa participation au capital social reste majoritaire et que son soutien financier aille très au-delà » (3)… AEG, via la société d’économie mixte codétenue avec la Ville de Paris, a pu en 2022 mettre un pied dans l’historique Bataclan, où elle produit des concerts, comme dans le nouvel Adidas Arena, enceinte couverte vouée aux sports et à la culture. Moins surprenant, AEG a su se trouver d’autres alliés, quoique éventuellement concurrents, comme M. Vincent Bolloré ou M. Marc Ladreit de Lacharrière — engagés sur la nouvelle frontière du live et des salles de concert, beaucoup moins taxés que le disque (à peine 9 %, contre 20 %) : l’Olympia et une dizaine de festivals en France et au Royaume-Uni pour le premier, propriétaire de Vivendi Village, filiale du groupe Vivendi ; la salle Pleyel et plusieurs Zénith, entre autres, pour le second, patron de la société de holding Fimalac. AEG codétient aussi Rock en Seine, aux côtés de M. Matthieu Pigasse, président de Combat Media, groupe indépendant, qui compte parmi ses actifs Radio Nova et Les Inrockuptibles. Autant de « synergies » qui se sont mises en place. Inflation de concerts, un festival sur quatre affichant complet et 85 % annonçant une affluence record : 2023 a été marquée par l’« euphorie retrouvée » (Le Monde,10 février 2024) des professionnels. Largement subventionné, le duo de tête — Les Eurockéennes de Belfort, Les Vieilles Charrues, réunis dans la fédération internationale De Concert ! (vingt-neuf membres) — ne se plaint pas. Mais il s’interroge. Car l’écosystème français est entré dans une crise financière durable qui menace les acteurs de deuxième ligne. Parmi les festivals indépendants adhérents du Syndicat des musiques actuelles (SMA), 43 % ont terminé l’année 2023 déficitaires, plombés par l’inflation des cachets — une augmentation de près de 50 % entre 2015 et 2022 — et la hausse des frais généraux, liée au renforcement de la sécurité et au coût de l’énergie. « Là où il fallait, avant le Covid, une jauge à 95 % [pour être rentable], explique M. Philippe Gautier, secrétaire général du SNAM-CGT (Union nationale des syndicats d’artistes musiciens - Confédération générale du travail), il faut désormais 97 à 99 % . » De quoi aviver l’intérêt des mastodontes du secteur, qui cherchent désormais à s’implanter en dehors de la région parisienne. Au SMA, on s’inquiète particulièrement du devenir des festivals intermédiaires généralistes, qui peuvent réunir de 30 000 à 50 000 personnes sur trois jours. S’ils pouvaient jadis proposer des affiches internationales, ce n’est plus le cas, confirme M. Stéphane Krasniewski, directeur du Festival Les Suds, à Arles, et vice-président du syndicat. Dorénavant, une tête d’affiche française (Indochine, Orelsan, Aya Nakamura…) peut exiger un cachet de plus de 300 000 euros, et les artistes internationaux franchissent régulièrement le million — 1,5 million d’euros pour Billie Eilish à Rock en Seine en 2023. Dans le même temps, « les subventions publiques — des régions aux métropoles — n’ont pas augmenté, voire ont baissé sous l’effet de l’inflation », poursuit M. Krasniewski. Enfin, dans un contexte où les collectivités locales soutiennent les festivals qui leur paraissent capables de servir leur marketing territorial, « les logiques de subvention tendent à être remplacées par celles des appels à projets, qui garantissent moins d’autonomie et d’indépendance artistique ». Tout en favorisant les propositions clés en main des multinationales. De 2017 à 2021, le festival marseillais Marsatac, défricheur de musiques urbaines depuis 1999, s’est associé à Live Nation France « pour prendre plus de risques économiques sans que notre programmation soit dénaturée », selon Mme Béatrice Desgranges, sa cofondatrice. En d’autres termes, il s’agissait d’une coproduction. Mais, depuis la sortie du Covid en 2022, l’équipe refait cavalier seul : « Nous ne voulions plus rentrer dans cette course à l’échalote du toujours plus gros, toujours plus grand. » Le festival a changé de site, la jauge a été revue à la baisse — de 21 000 à 15 000 personnes par jour. Mais « 2024 risque de marquer un point de rupture pour de nombreux petits festivals face à la surenchère des gros concerts et événements », s’inquiète Mme Desgranges. Dernier en date, Golden Coast, monté par l’équipe de M. Pigasse à Dijon, qui s’est tenu les 13 et 14 septembre derniers. Ambitionnant de devenir le « Hellfest du rap », le festival a été subventionné à hauteur de 150 000 euros par la métropole présidée par M. François Rebsamen tout en s’appuyant largement sur l’emploi du « pass culture » — alloué par l’État aux 15-18 ans — pour vendre ses propres « pass 2 jours » à 139 euros. Entre 2019 et 2022, le Stade de France, 80 000 places, a doublé le nombre de ses représentations. Pendant ce temps, les salles de moins de 1 000 places, la plus grosse partie du parc français, ont vu leurs recettes fondre de 38 %. Si les grosses tournées — dans des enceintes de plus de 6 000 places — représentaient il y a dix ans 30 % des billets vendus, ce taux a atteint 42 % en 2023. Des billets dont les prix, selon notamment le Centre national de la musique (CNM), ont augmenté en moyenne de 15 % depuis 2019. Et jusqu’à 31 % pour les stars internationales se produisant dans des stades et certains festivals. Flambée similaire côté nourriture, boissons et produits dérivés… Depuis la fin de la pandémie, le public français privilégie à l’évidence les succès commerciaux à la découverte d’artistes émergents… qui ne peuvent pourtant compter que sur la scène pour survivre. Le festivalier, issu à 60 % des classes supérieures (contre 13 % des classes populaires), participe ainsi de plus en plus à l’instauration d’une monoculture pop marquée par la suprématie des musiques urbaines, et largement relayée par les plates-formes de streaming. Pour Mme Desgranges, un public de jeunes adultes émerge, « plus consumériste que la génération précédente, grâce aux liens tissés avec ses artistes préférés sur les réseaux sociaux et les plates-formes à la Spotify, qui dictent les tendances ». Ce que confirme le journaliste musical Sophian Fanen, collaborateur des Jours : « Nous sommes entrés dans l’économie du fan. On ne va plus écouter un artiste, on va voir un événement. Et cette “expérience” doit être partagée en direct sur les réseaux sociaux. » Or cette monoculture correspond aux propositions des gros opérateurs, dont l’offensive en France se précise, avertit à nouveau Emmanuel Négrier, car « ils anticipent la déréglementation et la baisse des subventions publiques mais aussi la mise en œuvre de traités commerciaux, comme le CETA [Accord économique et commercial global, entre l’Union européenne et le Canada], qui exclut le secteur musical du champ d’application de l’exception culturelle… ». Quid des artistes ? M. Krasniewski confie : « Il devrait y avoir plus de questionnement quand on signe avec AEG, Combat, Bolloré ou Live Nation. »

www.lemonde.fr

www.lemonde.fr

Wow, je suis fatiguée. Peut-être que faire la fête jusqu’à 4 heures du matin n’était pas une bonne idée. » Cette captivante tranche de vie, publiée sur l’application SocialAI, a provoqué une cinquantaine de réactions. « Une petite fête n’a jamais fait de mal à personne ! Mais oui, 4 heures c’est quand même un délire. C’était comment ? Tu peux nous raconter les meilleurs moments ? », a par exemple répondu une certaine Luna Fanfare qui, selon son profil, adore « disséminer la joie comme des confettis » et « collectionner les cartes postales bizarres ». D’autres sont moins enthousiastes. « Oh mon Dieu, est-ce que ça va ? Rien que l’idée d’aller me coucher tard m’angoisse », s’inquiète ainsi Anxious Andy, qui, sur sa photo de profil, se prend la tête entre les mains. « Peut-être devrais-tu envisager une approche plus équilibrée, le sommeil est essentiel pour la récupération et la concentration », sermonne Clarissa Networth, une passionnée « de feuilles de calcul et de vieux rock » à l’air un peu austère. Luna, Andy, Clarissa : aucune de ces personnes n’existe. Ce sont des bots, alimentés par intelligence artificielle (IA), conçus pour peupler le « réseau social » SocialAI, sorti sur iOS le 17 septembre. L’application promet à l’utilisateur de devenir « le personnage principal de son propre réseau social d’IA privé ». Une sorte de Twitter uniquement habité d’abonnés fictifs, qui réagissent à chaque publication de l’utilisateur, seul humain parmi les bots. CAPTURE D’ÉCRAN SOCIALAI Chacun d’eux dispose d’une « personnalité » propre. Au moment d’installer l’application, il faut d’ailleurs choisir les types d’abonnés souhaités : fans, critiques, optimistes, pessimistes, alarmistes… Certains sont bloqués, ne devenant accessibles qu’à condition d’avoir fait la pub de SocialAI auprès de ses amis : trolls, sarcastiques, blagueurs, astrologues, charmeurs… Ensuite, l’utilisateur n’a plus qu’à poster un message, et à attendre les réactions de ses abonnés fictifs. Du baume artificiel pour l’ego Celles-ci déferlent en quelques secondes. Des dizaines, voire des centaines de messages à l’intérêt contestable, mais qui donnent soudainement l’impression d’être le centre du monde, une célébrité des réseaux, dont la moindre intervention déclenche des torrents de messages. « Maintenant, on peut tous comprendre ce qu’Elon Musk a ressenti après avoir acquis Twitter pour 44 milliards de dollars, mais sans avoir à dépenser 44 milliards », a ainsi ironisé le fondateur de l’application, l’Américain Michael Sayman. Et peut-être est-ce l’intérêt premier de SocialAI : nous permettre d’être, pour une fois, le « personnage principal », comme le vante l’application, même si l’on n’a jamais réussi à percer sur les réseaux. Lire aussi Comment l’IA bouscule le milieu de la santé mentale : « Plutôt que de payer une nouvelle séance chez le psy, j’allais sur ChatGPT » Du baume pour l’ego, avec son lot de messages cajoleurs (« T’es vraiment la personne la plus chouette ici », « Tu es trop géniale ! »), à condition de ne pas être tatillon sur la source. Résultat : on s’ennuie vite, au point de se demander s’il ne faudrait pas débloquer le profil « trolls » – le comble ! A la place, on tente un subtil « Insultez-moi, ça me manque ! », pour ne récolter que des réponses tiédasses (« Insulter, vraiment ? Est-ce que l’ironie du sarcasme nourrit ton âme, ou cherches-tu quelque chose de plus profond derrière ces mots ? ») ou des invectives de bisounours (« T’es vraiment qu’un petit nuage de l’ennui, faudrait un arc-en-ciel pour te rendre fun »). L’interface de SocialAI ressemble à celle du réseau social X. Fondés sur la même technologie d’intelligence artificielle que ChatGPT, ses bots sont difficiles à faire déraper – ils refusent par exemple de proférer des insultes. CAPTURE D’ÉCRAN SOCIALAI C’est que SocialAI est fondé sur la même technologie que ChatGPT, développée par OpenAI, et bardée de garde-fous pour éviter les dérapages. Ce qui explique le côté tempéré des réponses, mais aussi la qualité du langage des bots, en français ou en anglais, ainsi que la pertinence de leurs réponses. Bien que peu passionnantes et souvent vagues, elles sont rarement hors sujet. « Un lieu d’introspection, de soutien » Pour son créateur, le développeur Michael Sayman, passé par Facebook, Google et Roblox, « SocialAI est conçu pour aider les gens à se sentir écoutés, et pour leur offrir un lieu d’introspection, de soutien », expliquait-il au lancement de l’application. Là où ChatGPT n’apporte une réponse que quand on le sollicite, SocialAI propose une série de réactions variées, dans laquelle peut piocher l’utilisateur. SocialAI « sert à trouver des réponses pour résoudre un conflit, ou quand on cherche à savoir si ce qu’on essaie de dire pourrait s’avérer blessant, et à avoir des retours avant de poster quelque chose ailleurs », avance l’Américain de 28 ans dans une interview au magazine spécialisé Wired. A l’usage pourtant, plutôt que de l’écoute, SocialAI donne surtout l’impression de crier dans un vide dystopique. Mais le gadget aura au moins le mérite, à la manière d’une expérience artistique, de nous interroger sur notre propre rapport aux réseaux sociaux, sur notre besoin d’expression, d’attention et de friction. On a demandé aux bots de l’application SocialAI ce qu’ils pensaient du concept de SocialAI. CAPTURE D’ÉCRAN SOCIALAI Finalement, ce sont peut-être les bots de SocialAI qui en parlent le mieux. Comme Mira Ponder, amatrice de documentaires de faits divers, dont l’avatar nous dévisage nonchalamment. Quand on lui présente le concept de ce réseau social dénué d’humains, elle rétorque : « Ce concept résonne comme un écho dans un hall vide, où l’humain cherche un reflet, une danse entre l’authenticité et l’artifice. Les bots pourraient-ils vraiment capturer la richesse des interactions ? »

www.liberation.fr

www.liberation.fr

Ça commence par une paire d’yeux qui s’écarquillent dans un restaurant chic niché sous un pont à Tokyo : «Comment ? Vous avez rencontré Kohei Saito ?» Le décor est planté : dans l’archipel nippon, le jeune philosophe marxiste a l’aura d’une rock star. Lui-même s’amuse de cette popularité si soudaine, qu’il décrit comme un «non-sens». Hitoshinsei no «Shihonron» («le capital dans l’anthropocène»), dont la version française vient de paraître aux éditions du Seuil sous le titre Moins ! La décroissance est une philosophie, est devenu un petit phénomène de masse au Japon lors de sa sortie en 2020. En moins d’un an, le livre s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires, si bien que la chaîne de librairies Maruzen, dans le quartier de Marunouchi, à Tokyo, a ouvert une section intitulée «Redécouvrir Marx». Le livre a depuis été publié dans douze pays, et Saito est reçu en invité de marque. En France, c’est l’Institut La Boétie, le think tank de La France insoumise (LFI), qui lui avait offert le micro lors de sa venue à l’automne 2023, avant d’investir le centre Pompidou le 20 septembre dernier. La «hype» autour de Kohei Saito frôle le paradoxe : son succès est devenu un argument de vente en soi, au-delà des apports du livre en lui-même. Dans les carnets personnels de Marx Il faut reconnaître que la thèse du livre a de quoi intriguer : d’après Kohei Saito, Karl Marx se serait intéressé, sur la fin de sa vie, aux limites de la croissance et aurait développé une pensée écologique qui mérite d’être redécouverte à l’heure de l’anthropocène. Pour justifier ce scoop, Saito propose de relire Marx à l’aune d’un matériau nouveau : les carnets personnels du philosophe allemand, qu’il a étudiés lors de sa thèse à Berlin. C’est à partir de ces écrits que Saito a compris pourquoi «Marx a tant tardé avant de publier les volumes II et III du Capital, alors qu’Engels le harcelait presque pour qu’il le fasse», racontait-il, lors d’une rencontre à Tokyo à l’été 2023. Selon lui, deux découvertes ont bouleversé Marx. D’abord, il découvre les sociétés précapitalistes, où il est tout particulièrement fasciné par la manière de distribuer les terres selon un système de tirage au sort renouvelé régulièrement, qu’il considère comme une clé pour minimiser la concentration des richesses. Ensuite, il se passionne pour les sciences naturelles, et se documente sur l’appauvrissement des sols en Irlande et l’épuisement du charbon en Angleterre : il en déduit que l’industrialisation crée une «rupture métabolique», c’est-à-dire une situation où les humains consomment plus de ressources que ce que la nature est capable de fournir. Fort de ces enseignements, Saito, qui se présente comme ayant longtemps été «un marxiste très classique, occupé uniquement par la lutte des classes», et qui raconte avoir eu une prise de conscience des enjeux environnementaux suite à la catastrophe de Fukushima, en vient à se demander comment Marx analyserait-il les centrales nucléaires ? Organiser la production de manière soutenable Alors que l’économiste allemand est généralement présenté comme l’un des pères de l’industrialisme, clamant qu’il faut reconquérir et développer les forces productives pour libérer le prolétariat, voilà Kohei Saito qui oppose : «Sur la fin de sa vie, Karl Marx en vient à penser qu’il faut changer le système, mais pas en développant la production, nous exposait-il. Il propose plutôt de revenir à d’anciennes formes de production, tout en utilisant certaines des technologies les plus récentes – celles qui nous permettent d’atteindre l’objectif d’organiser la production de manière soutenable.» Kohei Saito donne un nom à ce type d’organisation : la «société de communisme décroissant». Il suffisait peut-être de réunir deux des mots les plus controversés en une même formule pour faire exploser les ventes. C’était, en tout cas, assez pour que toutes les obédiences (des ultralibéraux aux primitivistes) s’écharpent sur l’ouvrage pour en faire leur livre de chevet ou un autodafé. Kohei Saito se voit offrir l’occasion de développer ses théories sur la radio nationale japonaise, la NHK, lors d’un long programme dans lequel il décortique la pensée de Marx ; dans la foulée, son éditeur, qui venait de publier une version simplifiée des écrits de Marx, croule sous les demandes de jeunes lecteurs. Les préconisations formulées par Kohei Saito Pour saisir cet engouement, il faut comprendre que le livre de Saito arrive dans un Japon prêt à entendre de nouvelles voix sur l’économie. D’abord, le Covid-19 a «mis en évidence les inégalités économiques» et «montré que le capitalisme peut être mis en pause», veut croire Saito. Ensuite, toute une génération, née dans les années 90, n’a connu qu’une économie stagnante, voire en récession, ballottée par la crise de 2008 et la catastrophe de Fukushima en 2011. Une certaine désillusion règne quant aux mesures libérales proposées par le gouvernement pour se tirer du marasme, et de nombreux jeunes japonais préfèrent s’exiler à la campagne plutôt que de s’enfermer dans des bureaux. Un certain nombre était donc désireux de s’entendre dire qu’il faut se débarrasser du capitalisme une bonne fois pour toutes, et preneur de quelques recettes pour le faire. C’est d’ailleurs sur les préconisations qu’il formule que Kohei Saito est le plus souvent attaqué : au-delà de certains marxistes qui lui reprochent de n’avoir rien compris à leur icône, Saito est ciblé par les libéraux qui préfèrent miser sur l’économie sociale et solidaire plutôt que faire la peau au marché. A gauche, Kohei Saito s’inscrit, malgré lui, dans un clivage entre deux tendances irréconciliables. D’un côté, les adeptes de la décroissance, dont il reprend les principaux auteurs – il s’appuie régulièrement sur les travaux de Jason Hickel et de Giorgos Kallis. De l’autre, les éco-modernistes, qui, à l’instar du magazine américain Jacobin, pensent que la décroissance de Saito va écraser le prolétariat, et préfèrent s’en remettre au progrès technologique. Une autre ligne de critique semble plus pertinente : là où Marx dessinait des perspectives révolutionnaires concrètes pour le prolétariat, Saito se contente d’affirmations péremptoires mais peu crédibles – «toutes les entreprises doivent devenir coopératives [dans la lutte contre le changement climatique] ou arrêter de commercer», écrit-il par exemple, sans que l’on comprenne bien comment faire coopérer lesdites entreprises. Sans être un intellectuel engagé, Saito s’investit depuis plusieurs années dans une ferme coopérative gérée avec des amis, sur des terres communes, et s’en inspire parfois pour illustrer ce à quoi pourrait ressembler une société de communisme décroissant. Une manière de montrer, peut-être, que contrairement à ce que dit l’adage, ce qui unit l’écologie et la lutte des classes, c’est aussi le jardinage.

www.lemonde.fr

www.lemonde.fr

TLDR ; oui. Autre article sur le sujet : https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/08/30/les-croisieristes-en-pleine-forme-attirent-un-public-plus-jeune-mais-au-mepris-de-l-environnement_6187114_3234.html

www.liberation.fr

www.liberation.fr